当镜头掠过齐鲁大地的广袤田野,当锄头与土地碰撞出沉闷的声响,电视剧《生万物》以“土地”为核,将20世纪20年代至50年代中国乡土社会的变革史徐徐展开。这部由杨幂、欧豪领衔主演的作品,没有陷入“乡村剧”的套路化叙事,而是通过宁绣绣(杨幂饰)与封大志(欧豪饰)的命运起伏,将土地改革、阶级斗争、文化传承等宏大主题,融入一个个鲜活的个体故事中,让观众在泥土的芬芳中触摸历史的温度。

一、土地:从“命根子”到“新希望”的嬗变

剧中,土地是贯穿始终的灵魂。宁绣绣出身富农家庭,却因父亲宁学祥(倪大红饰)的封建思想,被迫与佃户封大志“换亲”——用自己换取封家的土地以延续家族香火。这场荒诞的婚姻,将土地与人的命运紧密捆绑。20年代的齐鲁大地,土地是农民的“命根子”:封家世代为佃户,每年将收成的七成交给地主,剩余三成勉强糊口;宁家虽为富农,却因土地集中管理,面临“地多无人种”的困境。土地的分配不均,成为阶级矛盾的根源。

随着剧情推进,土地的象征意义逐渐转变。30年代土地革命时期,封大志成为村农会主席,带领佃户“打土豪分田地”,宁绣绣也从“富农小姐”转变为“革命参与者”,亲手将土地证交到佃户手中。这一过程中,土地从“私有财产”变为“集体资源”,从“压迫工具”变为“生存希望”。剧中“分田仪式”场景尤为震撼:佃户们跪在土地上痛哭,封大志高喊“土地是咱的命,更是咱的根!”,宁绣绣摸着土地证上的红印,喃喃道:“这地,终于姓‘农’了。”这些台词与动作,让观众感受到土地改革对农民精神的解放。

二、人物:在时代洪流中挣扎与觉醒

《生万物》的成功,在于塑造了一群立体鲜活的乡土人物。宁绣绣是全剧的灵魂:她从被迫接受“换亲”的传统女性,逐渐成长为土地改革的推动者。剧中通过细节展现她的转变:初到封家时,她嫌弃茅草屋的简陋,用丝帕捂住口鼻;后来,她跟着封大志下地干活,手上的茧子越来越厚,却笑着说“这地,比绣花针踏实”。这种“从嫌弃到认同”的过程,是她对土地情感的重塑,也是对自我价值的重新认知。

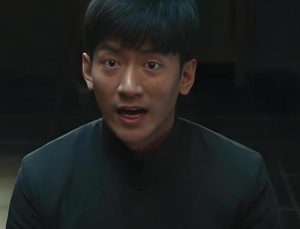

封大志则是“乡土英雄”的代表。他粗犷豪爽,却心思细腻:为让宁绣绣适应农村生活,他偷偷学做她爱吃的点心;为保护农会成果,他冒着生命危险与地主周旋。欧豪通过眼神与动作传递角色魅力:面对地主威胁时,他眼神凌厉如刀;面对宁绣绣时,又温柔如水。这种“刚柔并济”的表演,让封大志既有农民的质朴,又有革命者的果敢。

此外,倪大红饰演的宁学祥、林允饰演的封小秀等角色也各具特色。宁学祥从“守旧地主”到“悔悟父亲”的转变,封小秀从“佃户女儿”到“新女性”的成长,共同构成一幅乡土社会的众生相。

三、文化:传统与现代的碰撞与融合

《生万物》在展现历史变革的同时,也深入挖掘乡土文化的内涵。剧中,传统民俗与现代思想频繁碰撞:宁绣绣初到封家时,因不守“妇道”(如抛头露面参与农会)被村民指指点点;封大志的母亲坚持“女人不能上桌吃饭”的旧规,却因宁绣绣的反抗逐渐改变。这些冲突反映了乡土社会从“礼治”向“法治”的过渡。

更值得玩味的是,剧中对“土地信仰”的呈现。村民们相信“土地公”能保佑丰收,宁绣绣却用科学方法改良土壤;封大志既尊重传统祭祀,又倡导“人定胜天”。这种“传统信仰”与“现代科学”的并存,恰似乡土社会在变革中的矛盾心态——既渴望进步,又难以割舍文化根脉。当宁绣绣最终将“土地公”神像搬进农会办公室,与土地证并排摆放时,观众看到的不仅是角色的成长,更是一个时代对文化的重新定义。